국제사회의 대북 제재의 영향으로 가뜩이나 위축되었던 돈주는 이후 이어진 코로나19 팬데믹으로 인한 국경 봉쇄로 다시 한번 심각한 타격을 받았다. 하지만 가장 결정타가 된 것은 북한 당국의 유례없이 강력한 반시장 정책이었다. 2023년 8월, 아시아프레스 내부협력자들은 "돈주의 70~80%는 몰락했을 것"이라고 주장했다. 돈주가 무너져가는 과정을 구체적으로 살펴보자. (전성준 / 강지원)

<북한 특집>신흥 부유층 ‘돈주’, 김정은 시대의 흥망성쇠 (1) 시장을 무대로 등장한 돈주, 대몰락의 서막

◆ 코로나 팬데믹과 국경 봉쇄로 큰 타격

코로나 팬데믹이 시작되고 북한 당국이 국경 완전 봉쇄 정책을 실시하자 북한은 돈주들의 무덤이 되었다. 당국이 차량과 인원의 국내 통행을 차단하고 장마당을 일시적으로 폐쇄하면서 유통마저 멈췄다. 시장은 얼어붙었고, 돈주는 서서히 죽어갔다.

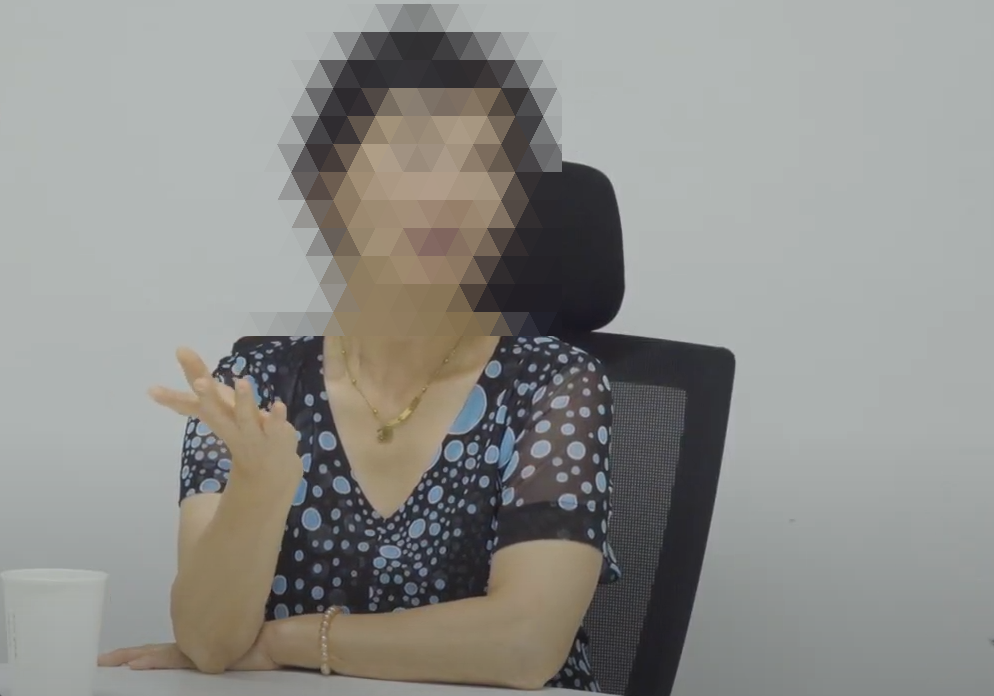

2023년 10월, 가족과 함께 목선을 타고 동해로 탈북한 김명옥 씨는 2024년 7월 아시아프레스와의 인터뷰에서 다음과 같이 증언했다.

“코로나 시기에 돈주들이 다 물러앉았어요(몰락했어요). 바닷가 돈주들이 몇 만 달러씩 투자해서 중국에서 밥조개(가리비) 씨를 사다가 양식을 시작했는데, 국경을 막은 거야. 수출 못 하니까 똥값이 됐지. 다 망했어.”

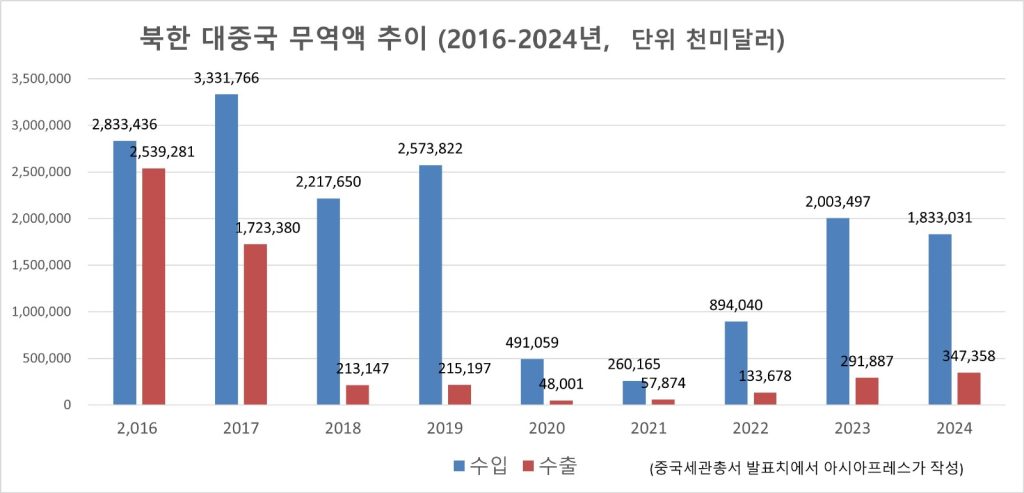

2019년 북한의 대중 수입액은 국제사회 제재속에서도 약 25억 7천만 달러였던 것이 코로나가 본격화되고 국경이 봉쇄된 2020년에는 약 4억 9천만 달러로 급감했다. 국경 봉쇄는 수입품에 바이러스가 묻어 들어온다는 이유로 강행되었다.

무역과 수입품의 유통, 운송 등으로 돈을 벌던 돈주는 또 다시 큰 타격을 입었지만 김정은 정권은 코로나에 대한 대응이라는 당위성을 내세워 큰 반발 없이 단행할 수 있었다. 하지만 이것은 방역이라는 커튼에 가려진 반시장 정책의 본격적인 시작이었다. 시장에 대한 대대적인 반격을 준비하던 김정은 정권에 코로나19는 천재일우의 기회였던 것이다.

◆ ‘돈주 죽이기’ 정책

2023년 8월 김정은 정권은 《국가의 통제권 밖에서 물자거래를 하거나 외화를 유통시키는 행위를 철저히 금지할데 대하여》라는 제목의 포고를 공포했다. 포고는 개인의 경제활동을 제한하고 일체 물자의 유통과 관리를 국가의 통제에 의해서만 진행한다는 것을 골자로 하며, 이를 위반할 시의 최고형벌은 사형이었다. 포고의 요지는 다음과 같다.

〇 외화의 사용을 철저히 엄금한다.

〇 국가의 식량 또는 무역회사가 취급하는 물자를 개인이 소매, 도매할 경우 반드시 〈상업관리국〉에 등록하며 취급하는 식량과 상품을 사전에 신고 처리해 판매해야 한다. 원칙은 국영상점 등 국가유통망을 통해 이루어져야 한다.

〇 포고는, 개인이 물자와 식량을 마음대로 운반, 보관하거나 가격을 설정하지 않도록 하기 위한 조치이다.

〇 개인이 사람을 고용하는 것은 비사회주의적 현상이므로 철저히 단속한다.

당시 아시아프레스의 내부협력자들은 이 같은 정책의 목표는 ‘돈주 죽이기’라고 입을 모았다.

사후적으로 알게 된 내용이지만, 김정은 정권은 2020년 경부터 법률 개정과 제도 정비를 앞세우며 강력한 반시장 정책을 펼쳐 나갔고, 량곡판매소를 통한 식량전매제를 완성, 국영상점을 활성화하여 장마당의 위상을 크게 추락시켰다. 개인의 장사는 철저히 국가기관에 등록하는 조건에서만 가능하게 되었다.

이를 통해 김정은 정권은 국가주도의 ‘新 경제질서’를 구축했다. 새로운 제도 아래 돈주들은 자신들의 생존 공간을 빼앗겼고, 소멸 직전의 위기에 몰렸다.

그렇다면 지난 20여년 이상 번성했던 시장과 돈주를 몰아내고 국가 경제의 통제권을 확립하려는 '新 경제질서'는 과연 무엇인가? 다음 회에서는 김정은 정권의 ‘新 경제질서’의 구조와 핵심 정책에 대해 북한의 최신 법률과 내부협력자의 보고를 통해 살펴본다. (계속 3>>)

신흥 부유층 ‘돈주’, 김정은 시대의 흥망성쇠 (1)시장을 무대로 등장한 돈주, 대몰락의 서막

신흥 부유층 ‘돈주’, 김정은 시대의 흥망성쇠 (3)국가 독점 유통 확립했다지만... 명판만 ‘국영상점’, 실제 운영은? 돈주의 재부상

신흥 부유층 ‘돈주’, 김정은 시대의 흥망성쇠 (4)‘기업책임관리제’의 정착, 바야흐로 기업의 시대… 틈새 노리는 돈주

신흥 부유층 ‘돈주’, 김정은 시대의 흥망성쇠 (5)경제개편정책 아래 새롭게 부상, 기업에 진입해 대박을 터뜨리는 돈주, 그들은 누구인가?