◆石綿飛散、少なくとも2日間か

県の測定は4時間の平均値。県によれば、午前11時ごろから午後3時ごろで、地点によって午後4時近くまでかかったところもあるというが、いずれにせよ、除去作業をしていない昼の休憩時間を含む。作業時間だけで測定すれば、さらに高濃度の石綿漏えいだった可能性もあろう。

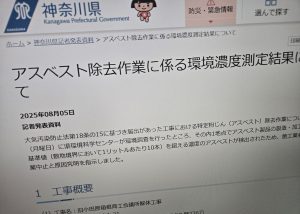

県によれば、4日夕方に判明した石綿を含む可能性のある総繊維数濃度が同5.5~37本と高かったことから、外部漏えいのおそれがあるとしてすぐ事業者に連絡、あらかじめ翌5日からの工事の休止などを求めていた。実際に5日に前述のよう電子顕微鏡による石綿の分析結果が出たわけだが、事前に工事を休止させていたため、5日に除去作業が継続されずにすんだ。

除去作業は2日に開始され、翌3日は日曜で休みだった。県が測定した4日とあわせ、少なくとも2日間、石綿漏えいが続いた可能性がある。

発表内容の間違いなどを県に指摘すると、「県の大気水質課で出している公表基準があって、それに基づいて公表している。過去からのフォーマットです」(同センター環境保全課)と回答した。

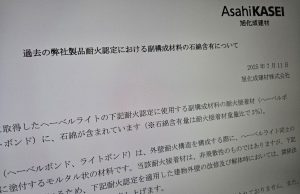

2012年9月の同省・石綿飛散防止専門委員会で基準制定当時を知る委員が「工場敷地境界というのは20メートルから50メートルぐらいの緩衝地帯があって、一般の人が居住しているという考え方があった。ですから、これを今現在の室内に用いたり、解体現場で、すぐ隣に居住地がある、歩道があるという場合に適用するのはやっぱりおかしいのではないか」「もう1つは、この10本というのは、当時、これ以後はクロシドライトは使わない、製造しないということが前提で、クリソタイルを対象とした基準だった」などと報告している。

このことは専門家の間ではよく知られており、筆者の取材などに以前から国側も認めていることだが、都道府県など自治体では理解されていない状態が続いている。

上記に触れつつ、県の発表が白石綿のみを対象とした同10本の基準と比較できないはずの青石綿を比べて、「基準値(敷地境界において1リットルあたり10本)を超える濃度のアスベストが検出」などと説明し石綿リスクを過小評価していると改めて指摘したところ、「理解が足りなかった。基準がないので昔からこれを使っていた」(同)と間違いを認めた。

工事を発注した同商工会議所は5日、ウェブサイトで、旧会館の解体工事現場の一部から石綿を検出したことを認め、「工事の施主として、近隣の皆さま、ならびに行政、関係各位にご迷惑とご心配をおかけしてしまいましたことを、まずはお詫び申しあげます」と謝罪。そのうえで、施工業者に「原因の早急な究明と再発防止のために、今後の確実な対策について行政の指導をいただきながら、安全、安心を最優先に確実に実行するよう厳しく申し渡した」と発表。

元請けの瀬戸建設も6日、同社ウェブサイトで「石綿の漏洩が発覚しました」と認め、「漏洩の詳細については現在調査中」として、「この度は、地域住民の方々にご迷惑、ご心配をお掛けする事態となってしまったこと心よりお詫び申し上げます」と発表した。

【関連資料】旧小田原箱根商工会議所の解体におけるアスベスト飛散状況