神奈川県小田原市にある旧小田原箱根商工会議所(同市城内)の解体工事で8月4日、もっとも危険性の高い吹き付けアスベスト(石綿)が隣接する私立高校との敷地境界において、住宅地域における平均値の最大190倍超という高濃度で外部に漏えいしていた可能性がある。しかも建物敷地境界4カ所の測定すべてで石綿を検出する異常事態だ。(井部正之)

◆隣接の高校側で石綿飛散最多

旧小田原箱根商工会議所は小田原駅東口から徒歩5分ほどの立地で1971年竣工。鉄筋コンクリート造地上5階地下1階で、延べ床面積2842.28平方メートル。同商工会議所の移転により解体が必要になったもので、同商工会議所が市内の瀬戸建設(同市久野)に依頼した。

解体にともなって必要になったのが石綿除去だ。

発表によれば、建物には吹き付け石綿が519.6平方メートルにわたって施工。その除去を専門業者に委託して8月2日から開始したが、同4日に県環境科学センターが敷地境界4カ所で測定したところ、5日に走査電子顕微鏡(SEM)による分析の終わった2カ所から最大で空気1リットルあたり14本の石綿を検出した。

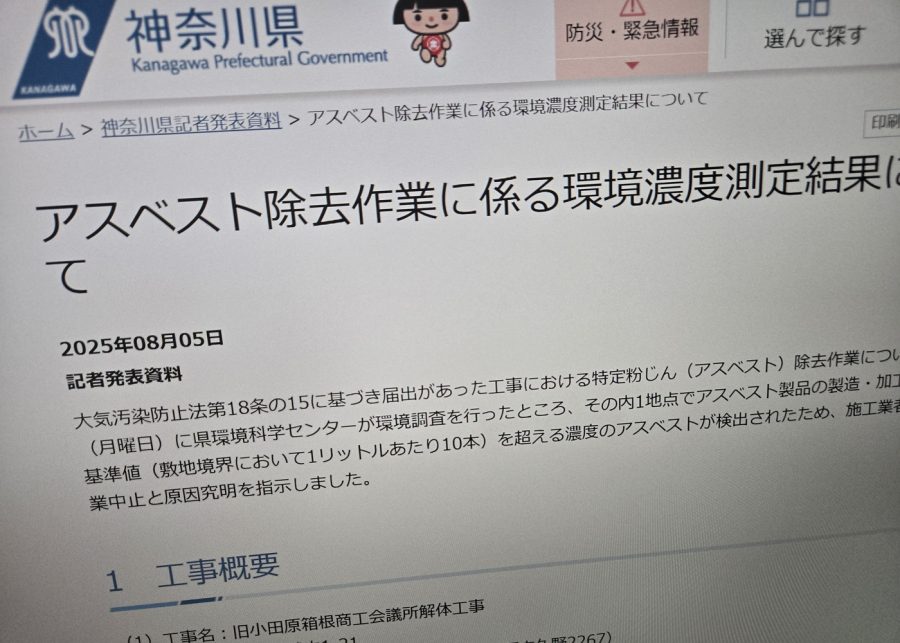

一般環境の保護を目的とした大気汚染防止法(大防法)でこの地域の指導権限を持つ県の県西地域県政総合センターは「直ちに作業中止を指示(現在作業停止中)するとともに、施工業者に対して原因究明を指示しました」(環境保全課)と説明する。

翌6日には残る2カ所の分析でも石綿を検出。現場建物の敷地境界4カ所すべてで石綿の飛散が確認された(同0.73~14本)。

発表資料には含まれていないのだが、県西地域県政総合センターに確認したところ、吹き付け石綿に使用されていたのはもっとも発がん性の高い“最恐”のクロシドライト(青石綿)で、含有率はじつに50~100%と非常に高かった。

また発表で県は、「1地点でアスベスト製品の製造・加工工場に対する基準値(敷地境界において1リットルあたり10本)を超える濃度のアスベストが検出されたため、施工業者に対して作業中止と原因究明を指示しました」(同センター環境保全課)と説明。しかし県が引用する「1リットルあたり10本」の敷地境界基準はクリソタイル(白石綿)「だけ」を対象に1989年の大防法改正で位置づけられた。発がん性の高い角閃石系石綿である今回の青石綿には適用できないことから、県の説明は不適切といわざるを得ない。

すでに日本では石綿使用は全面禁止(2012年1月)。通常、大気中に石綿は含まれず、今回のように解体現場などが主要な発生源だ。2023年度の環境省調査では住宅地域における石綿を含む可能性のある「総繊維数濃度」の平均はわずか同0.19本。定量できる限界の同0.056本を下回っていることも珍しくない。2023年度調査でも「定量下限未満」は12.8%。2021年度調査では32%に達した(2022年度16.7%)。

こうした大気測定で石綿を調べると定量下限未満で検出されないのがほとんどのため、同省調査では同1本を超過しない場合は、実施していない。データがないのであえて比較すると、今回の石綿飛散は住宅地域(2023年度)における「総繊維数濃度」平均値の最大で73.7倍に達した。総繊維数濃度には石綿以外の繊維も含まれることから、“過小評価”しているにもかかわらず、これほどの石綿漏えい事故なのである。

県に確認したところ、今回の測定で総繊維数濃度も調べており、同5.5~37本だった。改めて総繊維数濃度で比較すると、住宅地域の全国平均の最大194.7倍というとんでもない石綿飛散だった可能性があることがわかった。

もっとも高濃度だったのは、道路(弁財天通り)に面した建物北側で、隣の私立高校との敷地境界。小田原城址公園に隣接していることから、観光客など人通りも多い場所である。

もう1カ所、建物西側で同じく私立高校と隣接する敷地境界でも石綿繊維数濃度で住宅地の52.1倍(同9.9本)。総繊維数濃度の比較では105.3倍(同20本)に達した。高校との敷地境界は2カ所とも高濃度飛散であり重大だ。