◆満州開拓団の埋もれた歴史に向き合う

戦後80年という節目を迎える今年、歴史の陰に埋もれてきた女性たちの声に光を当てるドキュメンタリー映画『黒川の女たち』(監督:松原文枝)が公開される。(玉本英子)

1945年、旧満州(現・中国東北部)。国策のもと、岐阜県から移住した黒川開拓団は、終戦間際、ソ連軍の侵攻によって孤立を余儀なくされた。関東軍はすでに敗走し、置き去りにされた周囲の開拓団では、土地や家屋を奪われた元の住民たちからの報復の脅威にさらされるなか、集団自決もあいついでいた。黒川開拓団は生き延びるため、幹部らがソ連兵に「保護」を求める。だが、その代償として求められたのが、兵士らへの女性たちによる「性接待」だった。

◆「犠牲になってくれと言われた」

当時20歳だった佐藤ハルエさんの証言には、逃れるすべのなかった絶望がにじむ。2か月にわたり15人の未婚女性がソ連兵の性の犠牲となり、2人の女性が感染症で命を落とした。結果として、この“取引”により開拓団は帰国を果たす。

しかし、帰国後に女性たちを待っていたのは、感謝ではなく偏見と差別だった。開拓団元幹部たちからの圧力や、苦しみを抱えた女性たちは、長年、沈黙を強いられた。

「満州にいたときより、帰ってきてからのほうが悲しかった」

その言葉が語るのは、戦争が終わっても続くことになった苦しみである。

◆語れるようになるまで、68年の沈黙

この事実が公に知られるようになったのは、今からおよそ10年前のこと。佐藤ハルエさんと安江善子さんが「性接待」の実態を証言したことがきっかけだ。その後、同じ被害女性たちが少しずつ声を上げ始めた。映画は、そうした女性たち一人ひとりに丹念に取材を重ねていく。

安江玲子さんは、長年にわたり家族にも語ることができず、東京で暮らしていた。松原監督によると、6年前、初めてカメラの前で語った際には、心に幾重もの“バリア”を張っていたという。

黒川開拓団の女性たちの悲劇を記録したノンフィクション、「ソ連兵へ差し出された娘たち」(平井美帆著・集英社刊)で、玲子さんの過酷な体験が取り上げられ、孫の早紀さんは葉書に思いを綴った。

「大変な思いをしたようで涙が出ました。ばあちゃんが自殺しなくてよかった。嫌な思いを話してくれてありがとう。勇気をだしてくれてありがとう」

玲子さんは「『汚い』って言われなかった」と、安堵の表情で語る。長く凍りついていた心が、孫の言葉によって溶けたようだった。

松原監督は言う。

「理解してくれる人がいること、守ってくれる人がいることがどれだけ安寧をもらすのか、心から嬉しい場面でした」

◆史実と女性たちの悲劇を伝える

黒川開拓団遺族会の会長を引き継いだ藤井宏之さんは、戦後生まれだ。彼は自分の父親が、かつて開拓団で女性をソ連兵に差し出す役割をしていたことを知る。

藤井さんは女性たちのもとを訪れて謝罪し、心から彼女たちの苦しみに向き合おうとする。開拓団の史実と、女性たちの苦難を伝える碑を建てようとするが、団長の長男の前会長は「多くの女性たちが、その事実を隠して結婚しているから」と強く反対する。

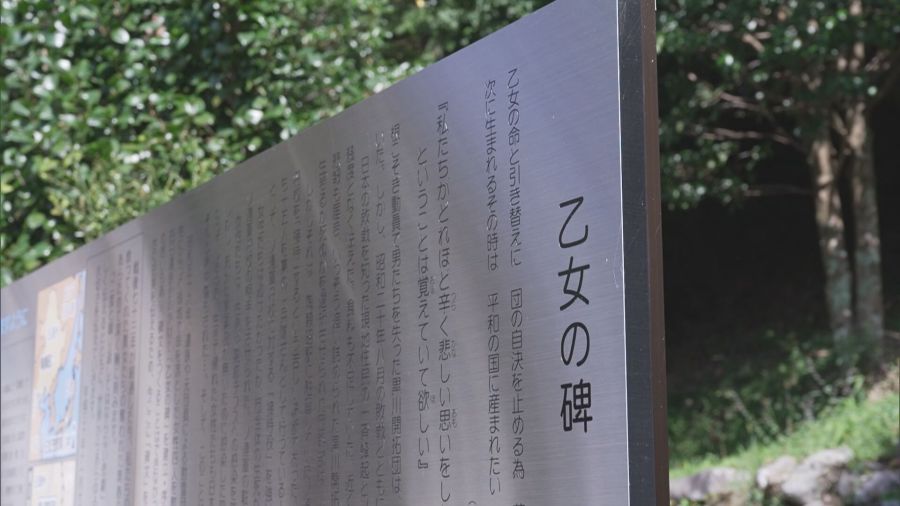

それでも、藤井さんは苦心して「乙女の碑」の建立にこぎつける。

碑文には、「接待」を強いられた女性の詩が刻まれている。

「次に生まれるその時は 平和の国に産まれたい

愛を育て慈しみ花咲く青春綴りたい」

碑文の解説にはこうある。

「満州国は、現実は日本の武力侵略であり、入植地は武力を背景とした強制接収であり、一部を除き“開拓”とは名ばかりの開墾地であり、そこは協和すべき人たちが、直前まで住んでいた家屋であった」

そこには、開拓団の悲劇と、史実に向き合い、あの戦争への反省とともに総括しようとする遺族たちの思いが刻まれている。

◆過去に向き合うことの意味

松原監督は語る。

「安江玲子さんは、完全ではないかもしれないが、尊厳を取り戻すことができた。しかし、それには80年という時間がかかった。戦争の罪深さ、そして為政者たちの責任の重さを、私たちはもっと真剣に見つめるべきです。過去に責任を持つことは、未来を切り開くことなのです」

黒川開拓団で起きたことは、「戦時下の混乱の出来事」として歴史の悲哀に追いやられるものではない。性加害に目を背け、その被害者が沈黙を強いられ、苦しみを抱え続けなければならない構図。それは80年経った現在と地続きではないのか。

ドキュメンタリー『黒川の女たち』の声に、今こそ耳を傾けたい。それは、同じ悲劇を繰り返さないための一歩となるだろう。

映画『黒川の女たち』は、7月12日(土)より東京・ユーロスペースをはじめ、横浜・岐阜・大阪・京都などで公開。その後、全国各地で順次上映される。

■「満州」瑞穂村開拓団集団自決/沈黙を超え 家族の「物語」紡ぐ