◆多数届いた“心配”と“懸念”の声

ところで、西サハラ問題を考える国会議員の活動は、実はけっこう遡ることができる。元参院議長の江田五月氏や外務大臣を務めた柿澤弘治氏らが中心となって熱心に活動を続けていた。1991年には西サハラ議員連盟が発足。この議連は数年で解消したが、国会議員によるアルジェリアにあるサハラーウィ難民キャンプ訪問は度々なされてきた。

2019年12月9日、柿沢未途氏を発起人に、馳浩氏を会長とする西サハラ難民勉強会グループが発足した。2020年3月16日に同グループ開催の第2回勉強会が開催。私はこの第2回勉強会に講師として呼ばれた。超党派5人からなるささやかな勉強会だったが、すべての参加者が、西サハラ問題について正確に認識していると感じた。

この勉強会の冒頭挨拶で、馳氏はこうはじめた。

「西サハラの勉強会第2回開催にあたり、あちこちから横槍が入っている。外務省、経済界から心配の声が多数届いている。この件は慎重に進めるべきだと言われている。公益に利するよう、よく考えるべしとの声があった。そういった懸念の声が、今日の参加者が極めて少ないことにつながっているのだと思う。ただ、勉強をすることは大事だと思う。そう思って、開催することにした。」

なにが“心配”されているのか。“心配”する声の主は誰なのか。なぜ私が話す第2回で参加者が減ることになったのか。

一瞬考え、解説を始めた。人権侵害や公権力による監禁や拷問、報道規制、政治囚としての収監といったモロッコの西サハラ占領政策の実態、サハラーウィ難民キャンプの実情、SADRとポリサリオ戦線の活動と組織力、住民投票実施が実施されない経緯、西サハラ問題が不都合とされる要因などを、用意したスライドをすべて使って話した。

コンサルティング会社のアフリカビジネスパートナーズがまとめた「アフリカビジネスに関わる日本企業リスト2024年版」によると、モロッコに拠点を置く日本企業は61社。日本が出資する現地法人や現地代理店を含めると150社を超える。モロッコは日本からアフリカへの起業進出先トップ5に挙がり続けている国だ。心配する声の主は、想像に難くない。

◆西サハラ外交史上最大の圧力

そして今夏、外務省は来日したSADRの代表団に対し、TICAD9会場外での一切の活動自粛を求める要請をした。SADR外相のメッセージには、直接告げられただけなく、アフリカ連合委員会(AUC)や友好国経由でもこの要請が届いたことが記されていた。SADRが長く信頼する友人たちをわざわざ介した活動自粛要請は、日本の対SADR外交において最大の「圧」だった。

圧力は忖度を生む。官民に見られる、西サハラを隠したり、西サハラをモロッコ領とするような不自然で破廉恥な地図は、その結果だろう。

西サハラに関連する取材の現場では、西サハラ問題の存在を不都合とする人々と、西サハラの実情を知ってほしくない人々の存在を、常にどこかに感じざるを得ない。

日本の西サハラ対応はこの先どうなるのだろうか。発言の機会を一切与えられなかった西サハラの代表者たちは、この現状をどう受け止めているのだろうか。(続く)

◆西サハラ問題とは

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、アフリカ最後の植民地と呼ばれる西サハラの人々が建国した国だ。

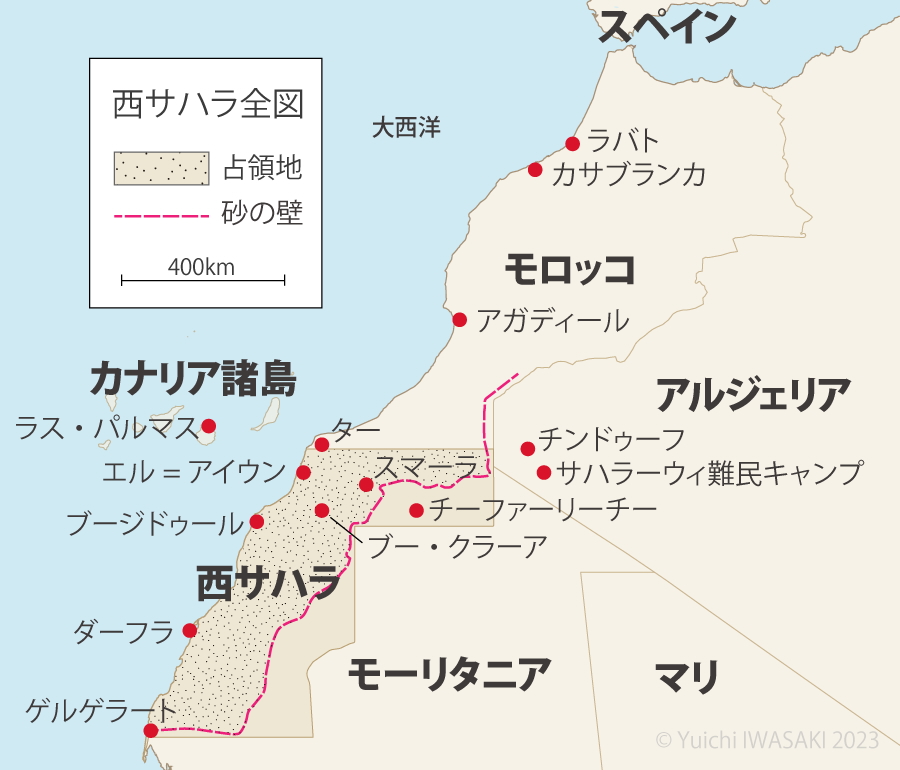

スペインの植民地だった西サハラには、サハラーウィと呼ばれる、モロッコ人とは異なる人々が暮らしてきた。サハラーウィは独立解放を求めるポリサリオ戦線を1973年に結成。1976年にはSADRの樹立を宣言する。一方、1975年以降モロッコは西サハラへ軍事侵攻して壁を築き、この地域の8割を占領した。1991年、西サハラの帰属は住民投票をもって決めるとする国連和平案をポリサリオ戦線とモロッコ双方が受け入れ停戦に至ったが、現在も住民投票実施は実現していない。

モロッコによる軍事侵攻を逃れたサハラーウィの一部は難民となり、アルジェリア西部のチンドゥーフに難民キャンプが建設された。以来、このキャンプには今も18万を超えるサハラーウィが暮らしている。