◆西サハラ問題をタブーにしない

西サハラの未来は西サハラ住民による住民投票によって決めるとの国連和平案を受け入れ、1991年にポリサリオ戦線とモロッコは停戦した。西サハラ住民の代表として国連調査団に認められたポリサリオは住民投票の実施を求めてきたが、軍事占領後に西サハラに移住したモロッコ人も住民に含むようモロッコは強弁し、住民投票は先延ばしにされてきた。その後モロッコは、領有権のないまま西サハラの開発を盛んに進めている。

軍事占領を既成事実化し西サハラの資源を国際法に反して奪い続けるモロッコでは、西サハラ占領政策への批判は絶対のタブーだ。西サハラ問題に異を唱え収監された政治囚や行方不明者は少なくない。

1991年停戦後のポリサリオの解放闘争は、モロッコが流布するプロパガンダとの戦いでもある。史実を伴わない大モロッコ主義に基づく領有権の主張や、事実と異なる民族の同一性、ポリサリオがテロ組織であるとする嘘、国際法の曲解などに、延々と直面してきた。同様の流布が日本国内でも見られることも、本連載で記した。

すでに私たち日本では、西サハラの世界屈指の良好な漁場から届く海産物や、西サハラで産出されたリン鉱石をもとにする肥料を日常的に消費している。「欧州の工場」と呼ばれるほど工業化が進むモロッコにも、すでに日本から多くの企業が進出している。

資源獲得とビジネス継続を考えると西サハラ問題の存在は不都合でならない。ゆえに日本は、モロッコを過度に忖度する方向に舵を切り始めた。そんな一面を、TICAD9に感じた。

2019年のTICAD7で来日したラミン・バーリAU担当大使は離日後、「(TICADでの西サハラ代表団受け入れは)初めてのことだから、彼ら(日本政府)はどうしていいかわからなかったのだと思う」と私に語った。そしてTICAD9の来日前には「今回は、なにかポジティブなものを見つけなければならない」と話していた。

次にラミン大使が来日したときに、彼は日本に「なにかポジティブなもの」を見つけられるだろうか。それとも、西サハラを知る機会が許されないまま、日本の官民あげての忖度が続いているのだろうか。

これまでのペースでいけば、次の日本開催のTICADは2031年の予定だ。(終わり)

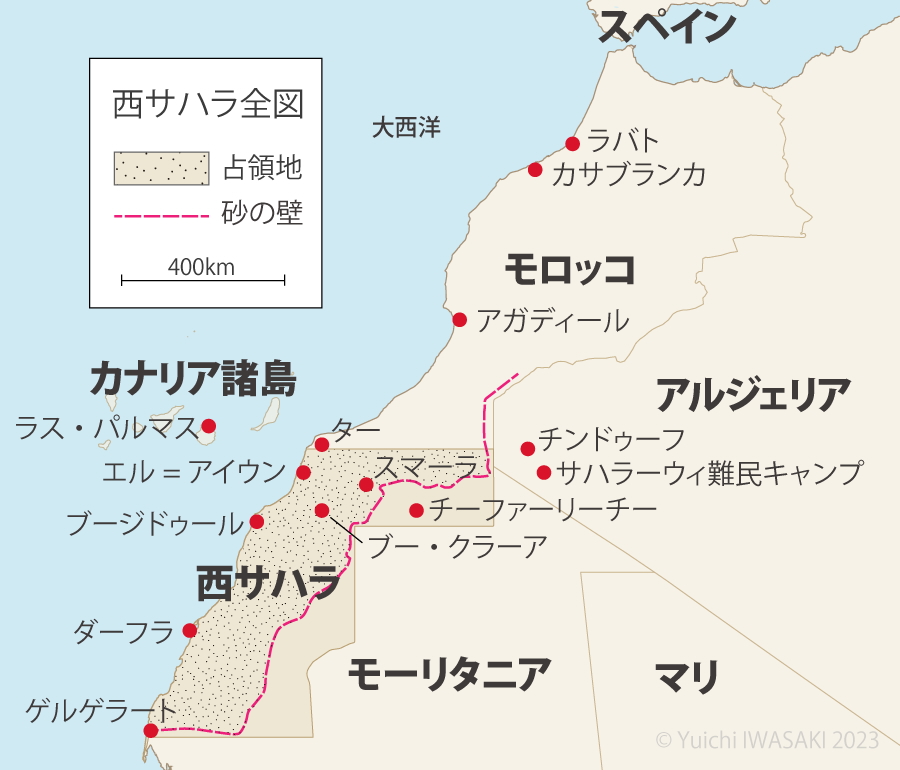

◆西サハラ問題とは

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、アフリカ最後の植民地と呼ばれる西サハラの人々が建国した国だ。

スペインの植民地だった西サハラには、サハラーウィと呼ばれる、モロッコ人とは異なる人々が暮らしてきた。サハラーウィは独立解放を求めるポリサリオ戦線を1973年に結成。1976年にはSADRの樹立を宣言する。一方、1975年以降モロッコは西サハラへ軍事侵攻し、この地域の8割を占領した。1991年、西サハラの帰属は住民投票をもって決めるとする国連和平案をポリサリオ戦線とモロッコ双方が受け入れ停戦に至ったが、現在も住民投票実施は実現していない。

モロッコによる軍事侵攻を逃れたサハラーウィの一部は難民となり、アルジェリア西部のチンドゥーフに難民キャンプが建設された。以来、このキャンプには今も18万を超えるサハラーウィが暮らしている。