◆“衆目の一致”、“西サハラは瓶のふた”……論理の飛躍の数々

印象操作が感じられる記述は、まだ続く。

“現在西サハラ地域の大部分を実効的に支配しているモロッコ”(花谷氏)

“住民投票の実施はほぼ不可能というのが衆目の一致するところ”(倉光氏)

“この地域からのテロ、麻薬、武器そして不法移民の流出が欧州諸国にとって大きな脅威”(同上)

“「西サハラ」はモーリタニアの北部を挟んで、サヘル地域と大西洋を隔てる「瓶のふた」”(同上)

日本のメディアでも「西サハラを実効支配するモロッコは…」と記されることが多いが、この表現は、軍事力による侵略行為は正当化され得るとの誤解を生みやすい。モロッコの西サハラ軍事占領に国際法上の正当性はない。実効性を伴うとの見解は、あくまで占領者の視点でなされるものだ。また、住民投票実施はほぼ不可能とする“衆目”とはいったい誰の目のことなのか。西サハラ問題の解決策に様々な見解はあるが、住民投票実施は不可能とする統一した見解なぞ聞いたことがない。

テロや麻薬、不法移民の流出に欧州が悩んでいることは事実ではある。ただ、「この地域」にあてはまるのは西サハラではなくモロッコだ。そしてこの文脈において欧州や北アフリカの人々がよく口にする喩えは「モロッコはアフリカの蛇口」という表現。これを覆うべく聞かれるようになった言葉が「瓶のふた」である。

両氏の論考にはまだたくさんの誤りがある。根拠のない思い込みを凝縮したような内容を、大使を務めるほどの人物がなぜ投稿したのか。

◆モロッコのメディア手法に酷似 『ポリサリオ、「テロ組織」に分類』

今年7月29日、岩屋外相の定例記者会見で、中東向け通信社パン・オリエント・ニュースからこのような質問があった。

「日本の警察は、米国の一部国会議員と同様、この組織(ポリサリオ戦線)をテロ組織と認定しています。ポリサリオ戦のTICADへの参加は、それを承認せず、テロ組織と認定する日本政府の方針と矛盾するのではないでしょうか」

岩屋外相はこう答えた。

「我が国は西サハラを国家承認はしていない。(中略)なお、我が国はテロ組織を法的に認定する制度は有していない。したがって、ポリサリオ戦線を法的にテロ組織に認定している事実はない」

SADRとポリサリオ戦線は背中合わせの組織だ。SADR大統領とポリサリオ戦線総書記は兼務される。SADR承認国にはSADRの代表者が、非承認国にはポリサリオ戦線の代表者が対応してきた。例えば、AUではSADRが、国連ではポリサリオ戦線が西サハラ住民の代表者として発言をすることになる。

公安調査庁が毎年発行してきた「国際テロリズム要覧」の2011年版第Ⅲ部「資料」第3章「世界の主要なテロ組織等」にポリサリオ戦線が挙げられている。ポリサリオはテロ組織ではないが、「等」とあるため誤りとは言い難い。ただしポリサリオが挙げられたのはこの2011年版だけだ。

パン・オリエント・ニュースのねらいは、外相から得られる回答よりも、ポリサリオはテロリストとの弁を公の場で喧伝することにあったように見える。この会見後の8月3日、同社は岩屋外相の答弁を横目に『ポリサリオ、「テロ組織」分類も横浜開催のTICADに参加』と題し、日本の公安調査庁はポリサリオ戦線のテロ組織とのつながりを証明したとの記事を公開した。

西サハラをモロッコ領とする地図も、西サハラ産品をモロッコ産品と唱えることも、虚実内混ぜにしながらモロッコの西サハラ軍事占領を既成事実化するような論考も、ポリサリオ戦線をテロリストと喧伝することも、そして西サハラとモーリタニアはモロッコと同根とすることも、いずれにも既視感を覚える。モロッコのメディアやSNSの論調および手法となんら変わりがない。

近年の日本ではもうひとつ、モロッコの手法と重なる点が見られる。圧力だ。(続く 3>>)

【関連写真 21枚】西サハラだけが徹底して隠されたJICAの配布資料と展示物

◆西サハラ問題とは

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、アフリカ最後の植民地と呼ばれる西サハラの人々が建国した国だ。

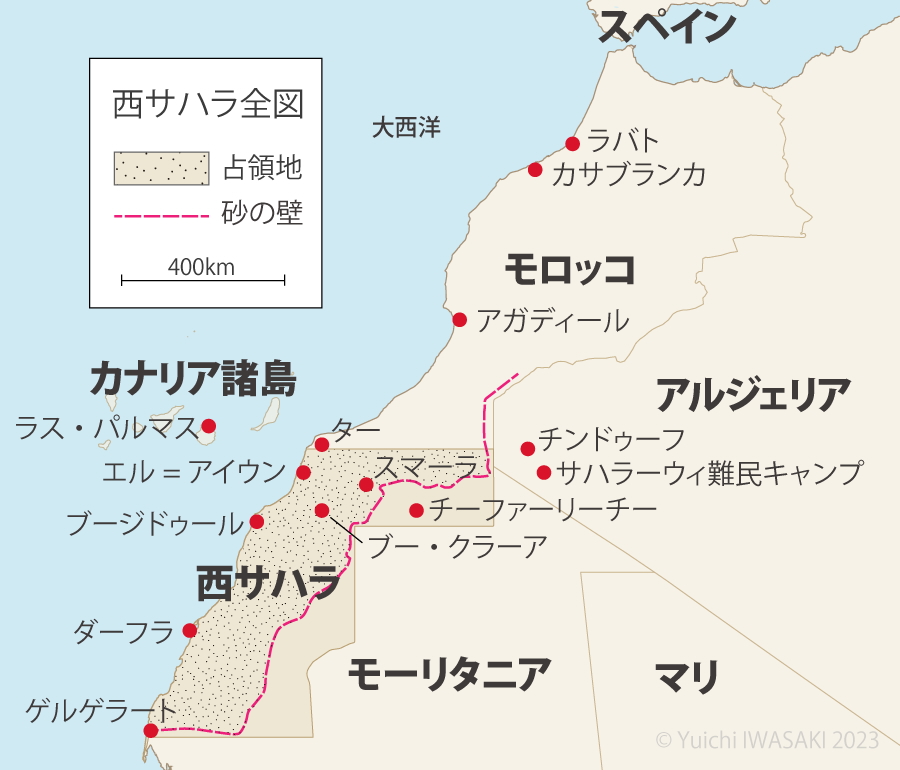

スペインの植民地だった西サハラには、サハラーウィと呼ばれる、モロッコ人とは異なる人々が暮らしてきた。サハラーウィは独立解放を求めるポリサリオ戦線を1973年に結成。1976年にはSADRの樹立を宣言する。一方、1975年以降モロッコは西サハラへ軍事侵攻して壁を築き、この地域の8割を占領した。1991年、西サハラの帰属は住民投票をもって決めるとする国連和平案をポリサリオ戦線とモロッコ双方が受け入れ停戦に至ったが、現在も住民投票実施は実現していない。

モロッコによる軍事侵攻を逃れたサハラーウィの一部は難民となり、アルジェリア西部のチンドゥーフに難民キャンプが建設された。以来、このキャンプには今も18万を超えるサハラーウィが暮らしている。

![<北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡 <北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡](https://www.asiapress.org/apn/wp-content/uploads/2010/12/201010070000000view.jpg)